※本記事ではアフィリエイト広告を利用しています。

いきなりですが

「学び方を学ぶ」

を簡潔に説明する事が出来ますか?

令和に入り、大学進学率は格段に上がりました。

誰もが「学ぶ機会」を得られる様になりました。

沢山の人が『勉強をするようになった』と言えます。

しかし、依然として『学び方』を知らない人が多く存在します。

大学まで進学するにも関わらず、

どうやって勉強するのか?という根本の問いに答える事が出来ないのです。

※教科書の内容を覚えたりテストで良い点数を取る事ではありません。

さて、唐突ですが

『学ぶ』とは何ですか?

学ぶとは?

意外と言語化するのは難しい

簡潔に明確に説明できますか?なかなか難しいのが現状です。

また近年「戦略的学習力」という言葉を耳にする機会も増えました。

そこで本日は、戦略的学習力と『学ぶ』というそのものに着目していきましょう。

1. 戦略的学習力とは?

2. 汎用的に使用できる『学び方』

3. 一生使える『学び方』を手に入れる

それでは、いきましょう!

目次

戦略的学習力とは?

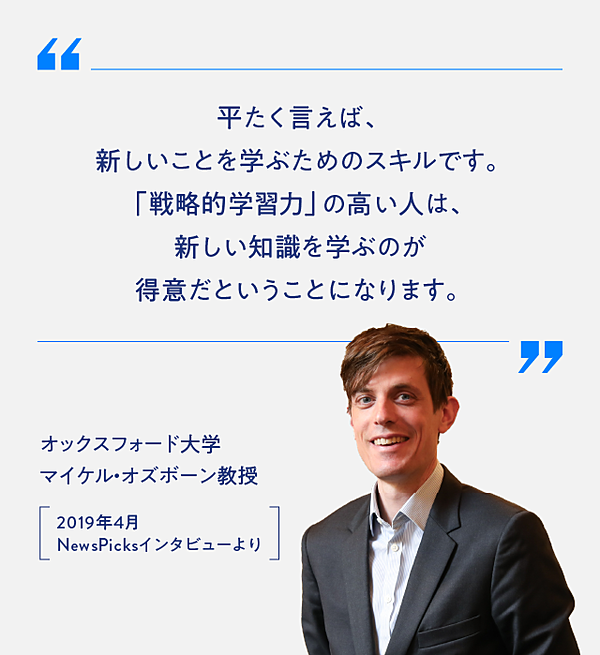

戦略的学習力(ラーニングストラテジー)とは、オックスフォード大学のマイケル・オズボーン教授によって提唱された概念です。

新しいことを学ぶ際に、状況に応じて最適な学習内容や方法を選択・実践できる力

と定義されています。

簡単に言えば「物事を学ぶ力」です

本ページでは、より簡易的に「学ぶ」という言葉に置き換えて詳しく見ていきます。

「学ぶ」とは何なのか?

「学ぶ」とは一体、何なのでしょうか?

早速、辞書で調べてみました。

1.勉強する。学問をする

Welio辞書より参照

2.教えを受けたり見習ったりして、知識や技芸を身に付ける

3.経験することによって知る

4.まねをする

いかがでしょうか。

「当たり前」と思うかもしれないが、改めて「学ぶ」の意味を確認しました。

私は『まねをする』が意味に入っていることに驚きました。

辞書によれば、日本語の「学ぶ」の語源は「真似る」から来ているとの事です。

ビジネスの現場では、TTP(徹底的にパクれ)と言われることがあります。

まずは、結果を出している人や成功している人を『まねる』ことが重要なのだと認識しますね。

しかし、本記事では、この定義では不十分です。

本記事をお読み頂いている読者の方にとっては、物足りない部分もあるでしょう。

「学ぶ」の意味を、より実践的かつ簡潔に説明すると以下のようになります。

「知識」を「行動」に変換すること

スキルアップをするために「知識」を取り入れる人は沢山います。インプットを増やさなければアウトプットは増えません。

「学ぶ」とは

『インプット→アウトプットの流れ』

を示しています。

知識を取り入れるだけでは「学んだ」ことになりません。

『行動』に変換する事で、初めて、現実世界に変化をもたらすことが出来ます。

つまり「知識」を取り入れて「行動」に変換するまでの過程が『学ぶ』という事になります。

「学び方を学ぶ」が重要視される理由とは?

では、なぜ「学び方」が重要視されるのでしょうか。

答えは簡潔です。

みんなが出来ないからです。

大学進学率は上がりましたが、日本人が全員賢くなった訳ではありません。

アホはいます。

しかも、予想以上に沢山。

正確に言えば

『みんなが学ぶことを面倒くさがるから』

です。

さらに、現代の社会は情報が溢れかえっています。

適切な情報を適切なタイミングで取り入れ最適な判断をする事が求められます。

変化の早い時代を生きるためには、日々新しい事を取り入れていかなければいけません。

例えば、ホームページを作成する事は30年前は一部の限られた人が出来る特殊技能でした。

しかし、今では誰もが簡単に作成できるようになりました。アプリケーションも同じです。今は、ノーコードで作成する事が出来るようになりました。

世界は日々、進歩しています。

変化に対応するためには、新しい事に対しての「学び方」が必要不可欠になってきます。

それでは、具体的な方法を見ていきましょう。

「学び方を学ぶ」7個の具体的な方法

①「なぜ」学ぶのかを明確にする

まず「学ぶ目的」を明確にします。

学校では学ぶ・勉強するは当たり前ですが、社会に出れば『学ぶ必要性』はありません。

目的がなければ学ぶ事は意味を為さないからです。

よくこんな声を耳にします。

何を勉強したらいいか分からないー

とりあえず「英語」でもするか。

当然、このような状態で英語学習に取り組んだとしても成果は出にくいです。

英語を学ぶ「目的」を明確にしなければ本腰は入りませんよね。

有名なサッカー選手が海外チームに入った時は、死ぬ気で言語を勉強すると言います。英語に限らず、スペイン語を流暢に話す選手もいます。

彼らは「目的」があったから言語を習得できたのです。

「チームの仲間とコミュニケーションを取る」

という絶対に達成しなくてはならない『目的』があったからこそ言語を早いスピードで習得する事が出来ました。

言語学習に限らず、全ての学ぶ事にも同じ事が言えます。

「目的」がないと、学ぶ意欲も出てこないからね!

まずは「学ぶ目的」を明確にしましょう

② 紙にまとめる

「目標設定が主体性や結果に対して有効な影響を与える」という研究結果があります。

参照:目標に対する期待と心理的適応の関連性

https://core.ac.uk/download/pdf/59179048.pdf

まずは、なんでも良いので紙に書いてみると良いでしょう。

・学ぶ目的

・学んで目指す姿

・学んだ後の理想状態

・学ぶ事に対する障害

・障害に対する対策方法

・学ぶ事に対する計画

・宣言文

最初は本当になんでもOKです。

まずは「紙に書く」という事に慣れましょう。

紙に書くことで脳が刺激され、より生産的に動くことができます。

私自身、毎日のタスクを紙に書く事で思考の整理をします。

私の身近にいる優秀なマネジャーも紙に書いています。彼は大量に付箋を使います….(笑)

とにかく紙に書いてみよう!必ず変化するよ!

私が使っているお勧めのノートを載せておきます。

スイスイ書けます。

③ 視覚的なイメージを使う

3個目は、情報を「視覚化」することです。

情報を「視覚化」ってどういうこと??

「視覚化」は『目に見える状態』にする事です。

主な例は、言語化・図解表現・写真媒体です。

身近な例としては、取り扱い説明書や路線図、図解まとめがあります。

複雑な情報は「視覚化」することで、理解しやすくなります。パッと見て理解しやすい図解やグラフは好まれますよね。

”分かりやすい”だけで付加価値になる

何か新しい事を学んだ際は、分かりやすく言語化や図解表現に挑戦してみると良いでしょう。

④ 構造化する

4つ目は「構造化」です。

「構造化」の意味を調べてみました。

物事や事象などの全体を定義した上で、構成要素とそれらの構成要素間の繋がりを整理すること。

何かを学んだ際は「構造化」を行い、全体の定義や構成要素の繋がりを明確にする必要があります。

「構造化」をする事で、物事の理解がスムーズに進みます。

ドロドロとした昼ドラの人間関係も、一枚の構造化した写真に収められたら分かりやすくなりますよね。

「構造化」をする上でオススメの方法があります。

・1枚の紙にまとめる

・パワポ1枚にまとめる

・ホワイトボードに書いてみる

とにかく『1枚にまとめる』です。

物事の繋がりを明確にするために「構造化」を行いましょう。

⑤ キーワードや語呂を覚える

歴史の年代や元素記号は語呂で覚えましたよね。

すいへー、リーベー、ボクノフネー♪

語呂は覚えていて、肝心の中身を忘れているのは私だけでしょう……

とは言え、

脳に記憶させるために「語呂」や「キーワード」を使う事は、脳の仕組み上からみても効果的です。

全てを覚えるのは大変だからです。

「〇〇であれば▲▲」

「★★であれば◆◆」

というように情報に繋がりを持たせ記憶すると良いでしょう。

全てを覚える必要はなく、目的に合わせて覚えること

出来るだけ脳のCPU負担を軽減するために、情報の引き出しを作っておきましょう。

⑥ テスト形式の問題を作る

6つ目は「テストで確かめる」です。

人はどうしても忘れる生き物です。

忘れない為の仕組みを作る事で、記憶に残り血肉となります。

何か新しい分野を学んだ時は、自分でテストを作り自分で回答しましょう。

友人や仲間と、テスト形式の問題を出し合い確かめるのも良いでしょう。

Let’s try test!!

⑦ 学んだ事を誰かに教える

最後は「人に教える」です。

誰かに教える事って気持ちいですよね。快感です。まさに。

人が何かを覚えるには「他者に教える」事が最も記憶に残りやすいと証明されています。

以下、ラーニングピラミッドの図式をご覧ください。

学習後の定着率を表した図ですが、1番下の「他の人に教える」が90%と最も高い割合です。

講義はたった5%です。

大人数の講義がそれほど勉強にならないのはこれが理由です。

アクティブラーニングと呼ばれる「主体的な学び」こそ学ぶ際に必要な姿勢です。

どんどん人に教えて快感を覚えましょう!

決して天狗にならないように……

終わりに

いかがでしたでしょうか。

「学び方を学ぶ」ための具体的な方法についてまとめていきます。

1. 「なぜ」学ぶのかを明確にする

2. 紙にまとめる

3. 視覚的なイメージを使う

4. 構造化する

5. キーワードや語呂を覚える

6. テスト形式の問題を作る

7. 学んだ事を人に教える

変化の激しい現代では「戦略的学習能力」が求められます。

是非、あなたが何かを学ぶ時に、参考にして貰えると幸いです。

最後に、お勧めの本をご紹介します。